Niereninsuffizienz: von den Ursachen bis zu möglichen Therapien

Was ist eine Niereninsuffizienz?

Ursachen einer Niereninsuffizienz

Eine akute Niereninsuffizienz kann zum einen direkt durch Entzündungen, Vergiftungen oder Medikamente verursacht werden, zum anderen kann sie indirekt infolge einer körperlichen Notfallsituation auftreten. So wird beispielsweise bei hohem Blutverlust oder akutem Herzversagen die Durchblutung der Nieren mitunter stark verringert, was dazu führen kann, dass die Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Zwar nehmen die Nieren die Funktion nach der Stabilisierung des Blutdrucks häufig wieder auf, dauerhafte Schädigungen des Organs sind jedoch möglich.1

Bei der chronischen Niereninsuffizienz erfolgt eine langsam fortschreitende Zerstörung des Nierengewebes und dessen Ersatz durch Bindegewebe. Ursachen hierfür können ein anhaltend hoher Blutdruck, Entzündungen, Diabetes, Vergiftungen, angeborene Nierenerkrankungen oder Infektionen durch den Rückstau von Urin durch eine Verengung der Harnleiter sein.3,4

Symptome einer akuten Niereninsuffizienz

Frühe Anzeichen

Fortgeschrittene Stadien

Symptome einer chronischen Niereninsuffizienz

Frühe Anzeichen

Fortgeschrittene Stadien

Bei einer fortgeschrittenen chronischen Einschränkung der Nierenfunktion können Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und eine Abnahme der Leistungsfähigkeit auftreten. Dies liegt daran, dass durch die Funktionseinschränkung der Nieren das Hormon Erythropoetin nicht mehr im ausreichenden Maße produziert werden kann und folglich zu wenige rote Blutkörperchen gebildet werden.6

Wenn die Entgiftung des Blutes durch die Nieren nicht mehr funktioniert, können fast alle Organe des Körpers geschädigt werden. So gehören Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, Gedächtnisstörungen, Juckreiz, nächtliche Krämpfe, sowie Muskel- und Gelenkschmerzen zu den möglichen Symptomen einer Niereninsuffizienz im fortgeschrittenen Stadium. Auch eine gelbliche Verfärbung der Haut kann beobachtet werden. Zudem sind Betroffene besonders anfällig für Infektionen.6

Weitere mögliche Symptome im Endstadium sind eine Reduktion der Urinproduktion, ein Bluthochdruck, der nicht mehr zu korrigieren ist, Luftnot, unregelmäßiger Herzschlag und Krämpfe.6

Diagnoseverfahren

Anamnese und körperliche Untersuchung

Zu Beginn eines jeden Diagnoseverfahrens steht die sogenannte Anamnese. Es handelt sich dabei um ein ausführliches Gespräch, bei dem die Behandelnden systematisch die Beschwerden und die Krankengeschichte der Betroffenen erfragen und dokumentieren.7 Bei Verdacht auf eine Niereninsuffizienz werden vor allem relevante Vorerkrankungen (z. B. Diabetes oder Bluthochdruck), frühere wiederholte Nierenprobleme (z. B. Harnwegsinfekte) oder die Einnahme von nierenschädigenden Substanzen (z. B. Medikamente oder Kontrastmittel) abgefragt. Im Anschluss an die Anamnese erfolgt eine körperliche Untersuchung, die unter anderem eine Blutdruckmessung umfasst.5

Labor- und bildgebende Diagnostik

Die Untersuchung von Blut- und Urinproben stellt einen wichtigen Baustein der Diagnostik bei Verdacht auf eine Niereninsuffizienz dar. Dazu wird das Probenmaterial im Labor analysiert. Von besonderer Bedeutung ist zum einen die Menge eines bestimmten Eiweißes (Albumin) im Urin und der Serumkreatinin-Wert. Letzterer gibt die Konzentration des Stoffwechselproduktes Kreatinin im Blut an, das normalerweise über den Urin ausgeschieden wird.2,8

Darüber hinaus werden auch bildgebende Verfahren genutzt, die eine Beurteilung der Schäden und der Funktion der Nieren ermöglichen. Dabei spielen insbesondere die Ultraschalluntersuchungen des Bauchraums und der Nieren eine entscheidende Rolle.5

Niereninsuffizienz: Dialyse oder Transplantation

Liegt die Diagnose einer Niereninsuffizienz vor, so ist das Behandlungsziel zunächst der Erhalt der verbliebenen Nierenfunktion bzw. die Verlangsamung des Krankheitsfortschritts sowie die Vermeidung von Komplikationen. Wenn die Nierenfunktion jedoch fast vollständig versagt, ist eine Nierenersatztherapie erforderlich.4 Hierfür kommt die Dialyse oder eine Nierentransplantation infrage.

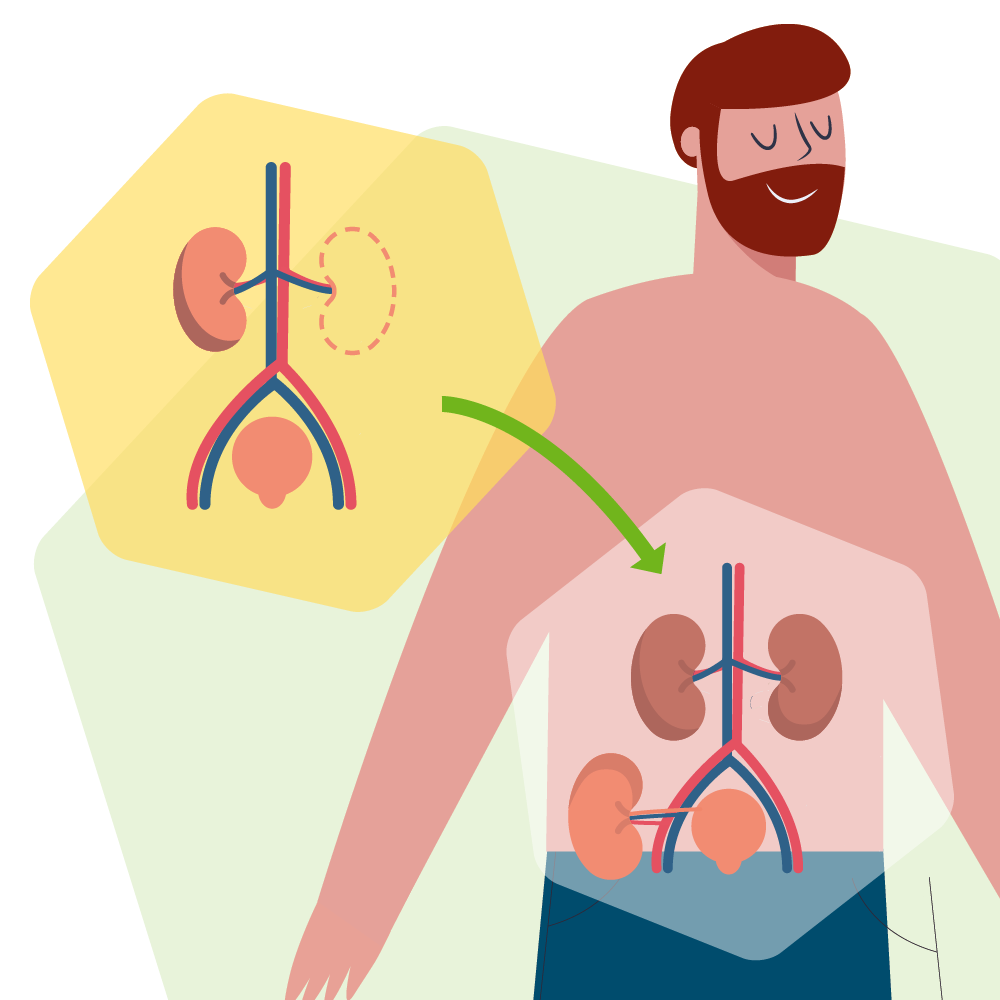

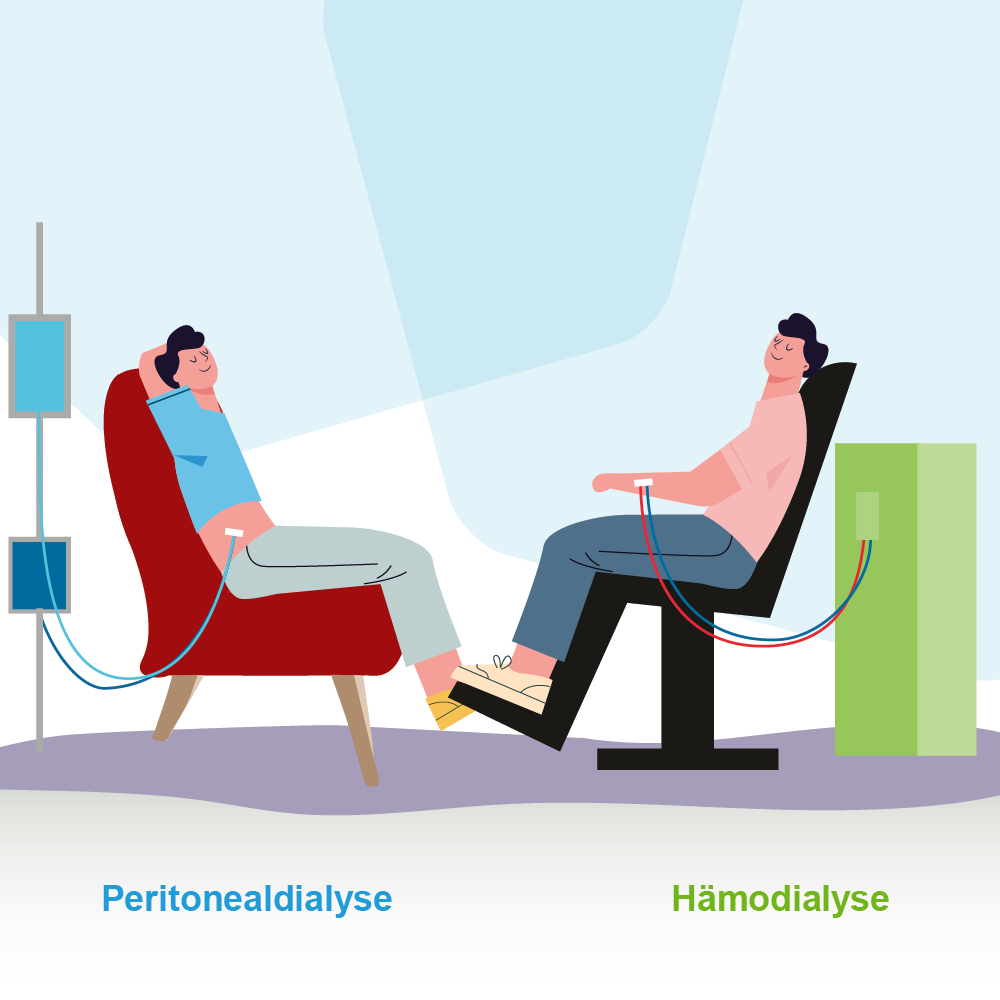

Die Dialyse ist ein Verfahren, bei dem die Stoffe aus dem Körper entfernt werden, die normalerweise über den Urin ausgeschieden werden. Bei der sogenannte Hämodialyse wird dazu das Blut außerhalb des Körpers gereinigt, wohingegen bei der Peritonealdialyse die Reinigung über eine Spülung des Bauchraumes innerhalb des Körpers erfolgt. Zwar ermöglichen beide Verfahren die Beseitigung von Giftstoffen und Stoffwechselprodukten, doch andere Funktionen der Nieren können hiermit nicht übernommen werden.9 Dies gelingt nur mithilfe einer Nierentransplantation – lesen Sie hierzu auch unsere Informationsbroschüre „Wissenswertes rund um die Nierentransplantation“.

Aufgrund der Knappheit an gespendeten Organen beträgt die Wartezeit auf eine passende Niere, gespendet von einer verstorbenen Person, jedoch durchschnittlich sechs Jahre.10 Eine Lebendnierenspende von einer engen Bezugsperson oder eine Überkreuzlebendspende, bei der eine Organspende zwischen zwei Spendepaaren überkreuz erfolgt11, können die Wartezeit deutlich verkürzen. Mit einer Transplantation kann die Funktion der Niere wiederhergestellt werden und Betroffene haben die Möglichkeit, in ein aktives und selbstbestimmtes Leben zurückzukehren. Um eine Abstoßung des Transplantats durch das körpereigene Abwehrsystem zu verhindern, müssen Betroffene jedoch lebenslang Medikamente einnehmen (Immunsuppressiva).9

Vorbeugung und Lebensstil

Kann man einer Niereninsuffizienz vorbeugen? Durch einen gesunden Lebensstil kann zumindest das Risiko reduziert werden, Bluthochdruck oder Diabetes zu entwickeln, die zu den häufigsten Ursachen einer chronischen Niereninsuffizienz gehören. Die wichtigsten Grundpfeiler eines gesunden Lebensstils sind dabei ausreichend Bewegung, ausgewogene Ernährung, der Verzicht aufs Rauchen und die Vermeidung von Übergewicht.4

Bei Personen, die ein erhöhtes Risiko für eine Niereninsuffizienz haben, sollten auch verschiedene medizinische Maßnahmen zur Vorbeugung berücksichtigt werden. So sollten, wenn möglich, Medikamente und Kontrastmittel vermieden werden, die die Nieren schädigen können.5

Sie möchten detailliertes Wissen rund um den Transplantationstermin? In unseren Informationsbroschüren erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen:

Fazit

FAQ – Häufig gestellte Fragen

- Silbernagel S. Die Funktion der Nieren. In: Kurtz A, Pape H-C,Silbernagel S (Hrsg.), Physiologie. Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2014;380-436

- KDIGO. KDIGO 2024 Clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int 2024;105(4s):S117-s314

- Lang F, Kurtz A. 29.6. Chronische Niereninsuffizienz. In: Schmidt RF, Lang F,Thews G (Hrsg.), Physiologie des Menschen. Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 2005;698

- IQWiG. Chronische Nierenkrankheit (Niereninsuffizienz). 2024. https://www.gesundheitsinformation.de/chronische-nierenkrankheit-niereninsuffizienz.html, abgerufen am: 21.02.2025

- Gelbe Liste. Akute Niereninsuffizienz. 2019. https://www.gelbe-liste.de/krankheiten/akute-niereninsuffizienz, abgerufen am: 24.02.2025

- Internisten im Netz. Chronische Nierenschwäche: erste Anzeichen, Symptome & Krankheitsstadien. 2022. https://www.internisten-im-netz.de/krankheiten/nierenschwaeche-chronisch/erste-anzeichen-symptom-stadien.html, abgerufen am: 24.02.2025

- DocCheck Flexikon. Anamnese. 2025. https://flexikon.doccheck.com/de/Anamnese, abgerufen am: 27.02.2025

- Khwaja A. KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury. Nephron Clin Pract 2012;120(4):c179-84

- Lang F, Kurtz A. 29.7. Nierenersatztherapie. In: Schmidt RF, Lang F,Thews G (Hrsg.), Physiologie des Menschen. Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 2005;699

- Kolbrink B, Kakavand N, Voran JC, et al. Allokationsregeln und altersabhängige Wartezeit bei Nierentransplantationen. Dtsch Artzebl Int 2024;17:559-65

- Bundesministerium für Gesundheit. Lauterbach: Überkreuzspende gibt Nierenkranken Hoffnung. 2024. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/lebendorganspende-reform-kabinett-17-07-24.html, abgerufen am: 27.02.2025

Weitere Empfehlungen aus dieser Kategorie

Gründe für eine Transplantation

Grund für Organtransplantationen ist der fortgeschrittene und chronische Funktionsverlust eines Organs. Dieser Funktionsverlust ist Folge von Organschäden verschiedener Ursachen.

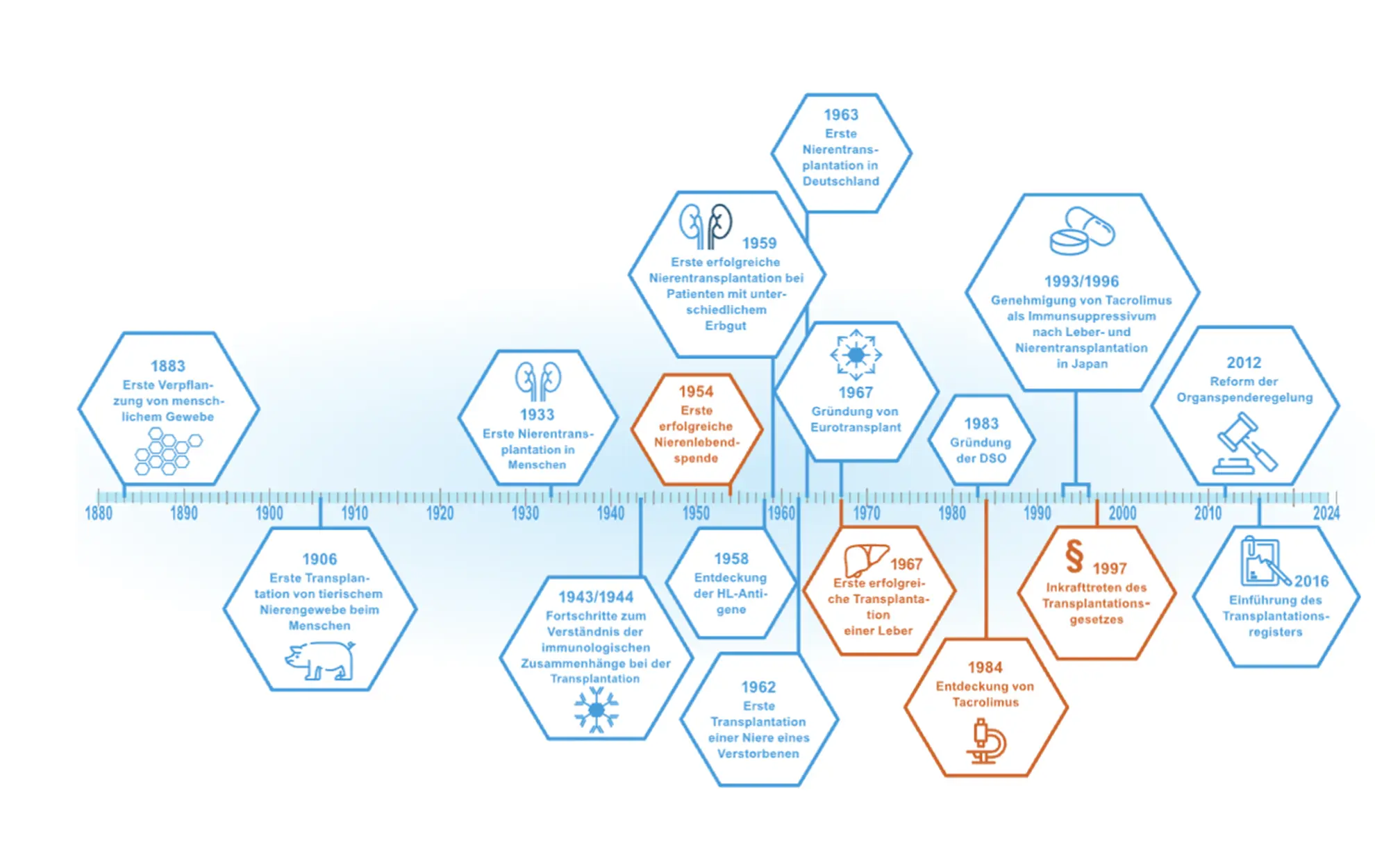

Die Geschichte der Organtransplantation

Die moderne Transplantationsmedizin blickt auf eine lange und eindrucksvolle Geschichte zurück. Mehr als 130 Jahre sind bereits seit der ersten Verpflanzung von menschlichem Gewebe…

Nierentransplantation

Die Nieren erfüllen wichtige Funktionen für den menschlichen Körper. Sie produzieren den Urin, regulieren den Wasser- und Säure-Basen-Haushalt, produzieren lebenswichtige Hormone und tragen durch…

Alle Arten der Transplantation im Überblick – Gewebe- und Organtransplantationen

Wenn ein lebensnotwendiges Organ nicht mehr funktioniert und alle Wiederherstellungsmaßnahmen ausgeschöpft sind, bietet eine Transplantation eine gute Chance, die Lebenserwartung und -qualität zu erhöhen.

Gut zu wissen – Funktionen und Erkrankungen der Leber

Wussten Sie schon, dass die Leber mit einem Gewicht von ca. 1,5 kg das größte innere Organ unseres Körpers ist? Und sie ist nicht nur…

Organtransplantation: Alles Wichtige im Überblick

Wenn ein lebensnotwendiges Organ nicht mehr funktioniert und alle Wiederherstellungsmaßnahmen ausgeschöpft sind, bietet eine Transplantation eine gute Chance, die Lebenserwartung und -qualität zu erhöhen.

Hoffnung auf ein Organ – Wie funktionieren Wartelisten?

Die Anzahl der benötigten Organe in Deutschland übersteigt deutlich die Menge an Organspender*innen. Damit die lebensrettenden Organe auch bei den passenden Empfänger*innen ankommen, werden…

Xenotransplantation – Hintergründe, Vorteile und Risiken

Bei einer postmortalen Organspende spielt Zeit eine große Rolle. So dürfen von der Organentnahme bei dem*der Spender*in bis zum Transplantations-OP bei der empfangenden Person…