Das Organspendegesetz in Deutschland

Was sieht das Gesetz vor?

Das Vorgehen bei einer Organ- oder Gewebespende wird in verschiedenen Ländern unterschiedlich geregelt. Durch eine konkrete Gesetzgebung für die Spende, Vermittlung und Transplantation von Organen sowie für die Rechte und Pflichten aller Beteiligten soll ein Missbrauch wie z. B. der Handel mit Organen verhindert werden. In Deutschland wurde dafür im Jahr 1997 das Transplantationsgesetz (TPG) für die Spende nach dem Tod (postmortal) und die Lebendorgan- bzw. Lebendgewebespende verabschiedet. Das Gesetz wurde seither immer wieder aktualisiert und überarbeitet. Seit 2012 gilt in Deutschland die sogenannte Entscheidungslösung, die 2020 durch das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft aktualisiert wurde.1

Das Gesetz besagt, dass Menschen regelmäßig neutral und ergebnisoffen beraten und dazu ermutigt werden sollen, ihre persönliche Entscheidung zur Organspende zu treffen und diese über ihren Organspendeausweis, im seit März 2024 verfügbaren Organspende-Register oder in einer Patientenverfügung zu dokumentieren. Eine Verpflichtung zur Entscheidung gibt es jedoch nicht. Liegt im Todesfall keine dokumentierte Entscheidung vor, können berechtigte Angehörige im mutmaßlichen Willen der verstorbenen Person entscheiden.2,3

Unterschiede der Gesetzgebung in Europa

Erweiterte Zustimmungslösung

Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem die Entscheidungslösung besteht. In einigen europäischen Ländern, wie Irland, Dänemark, Griechenland oder der Schweiz, findet die sogenannte erweitere Zustimmungslösung Anwendung. Organe und Gewebe können dort nur entnommen werden, wenn zu Lebzeiten eine Zustimmung der verstorbenen Person erfolgte. Der Zusatz „erweitert“ bedeutet, dass die nächsten Angehörigen oder Bevollmächtigten entscheiden dürfen, falls keine Dokumentation zur Entscheidung der verstorbenen Person vorliegt. Die erweiterte Zustimmungslösung respektiert somit ebenfalls die persönliche Entscheidungsfreiheit. Anders als bei der Entscheidungslösung, bei der jede*r Bürger*in in regelmäßigen Abständen zur Organspende informiert und aktiv zur Organspende-Entscheidung aufgefordert wird, kann bei der erweiterten Zustimmungslösung freiwillig eine Erklärung abgegeben werden, wenn gewünscht, ohne dass eine gezielte Aufforderung oder Aufklärung stattgefunden hätte. Eine reine Zustimmungslösung ohne Erweiterung gibt es in keinem europäischen Land.4

Widerspruchslösung

Hinweis: Die Regelungen eines jeden Landes gelten in der Regel nicht nur für Staatsangehörige, sondern auch für Personen, die sich in dem entsprechenden Land aufhalten. Bei Reisen kann es sinnvoll sein, sich über die Regelungen des Reiselandes zu informieren und einen Organspendeausweis in der Landessprache mitzuführen. Im Ernstfall kann dann die persönliche Entscheidung besser berücksichtigt werden.4

Regelungen zur Organentnahme

Organentnahme von Verstorbenen

Befragung der Angehörigen

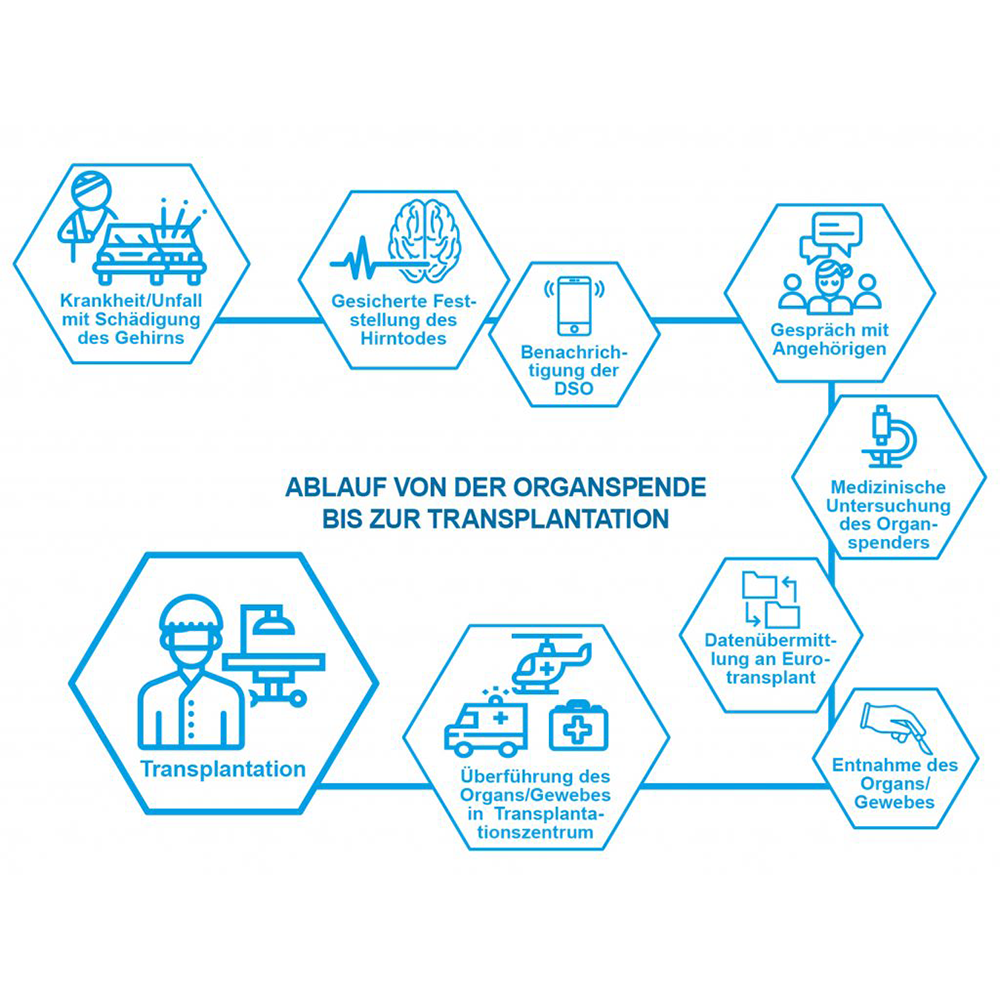

Wird bei einer Person der Hirntod festgestellt oder steht dieser unmittelbar bevor und es liegt keine dokumentierte Entscheidung vor, wird mit den Angehörigen über eine mögliche Organspende gesprochen. Dabei werden die Angehörigen von Ärzt*innen und Ansprechpartner*innen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) unterstützt, den mutmaßlichen Willen der verstorbenen Person zu ermitteln. Nach einer Zustimmung wird die Entnahme der Organe medizinisch vorbereitet und durchgeführt. Auch nach der Organspende bietet die DSO Unterstützung und ermöglicht anonymen Kontakt zwischen Empfänger*innen und Angehörigen.8 Wie eine Organtransplantation im Detail abläuft, erfahren Sie hier.

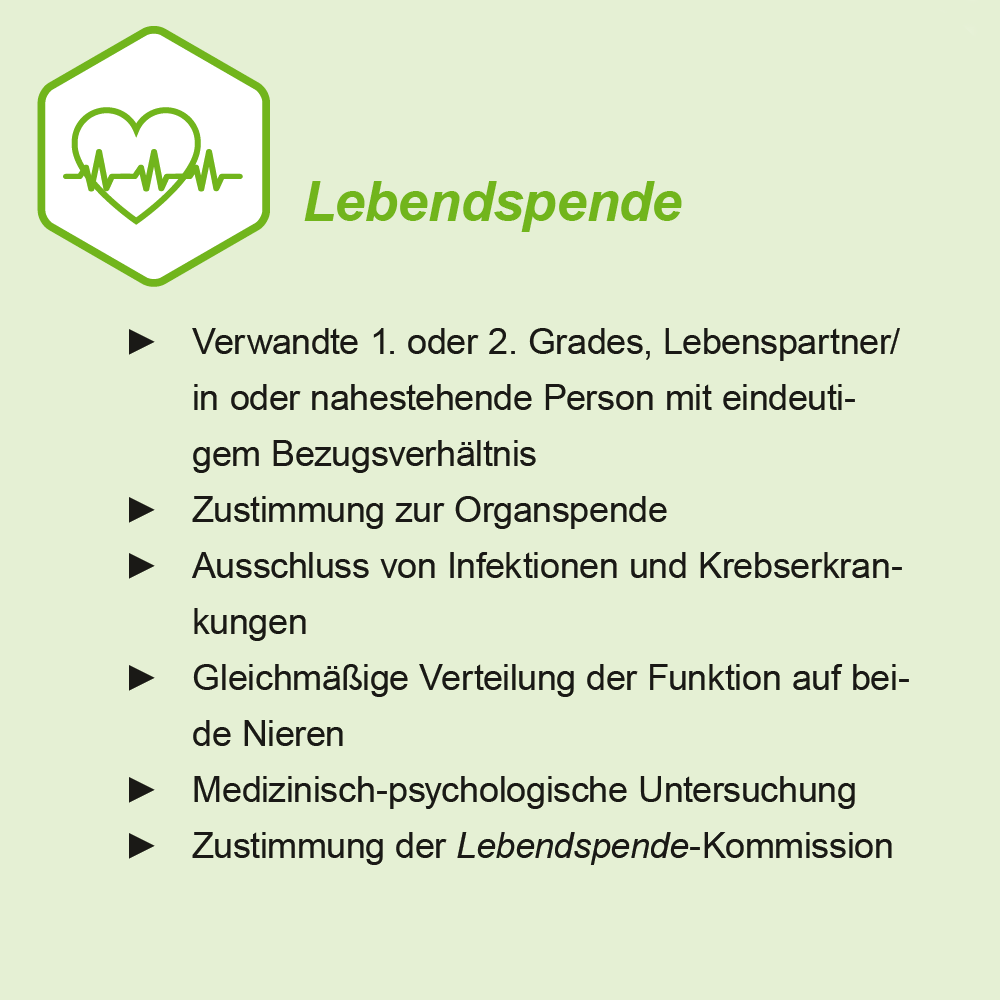

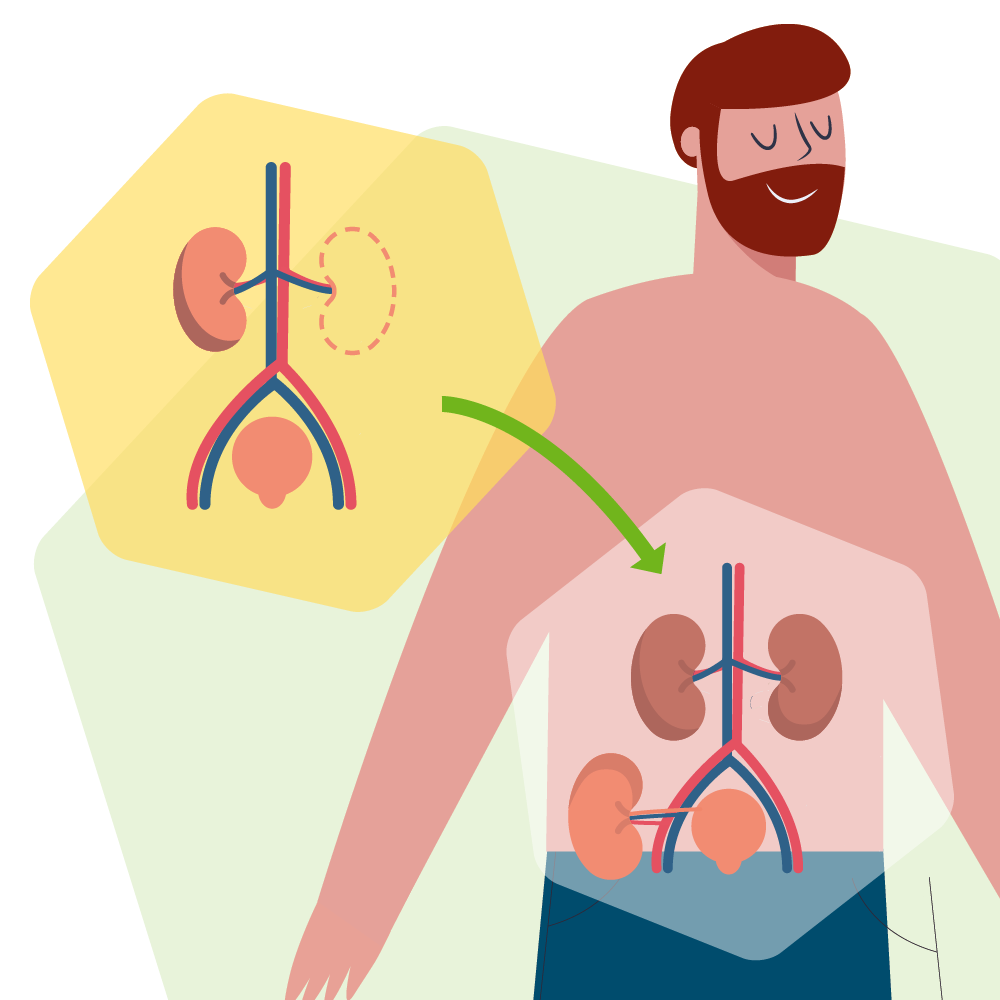

Lebendspende

In Deutschland ist neben der Organspende nach dem Tod auch eine Lebendspende möglich. Diese ist jedoch nur für bestimmte Organe, wie Nieren und Lebern, möglich und nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt. So darf eine Lebendspende nur dann erfolgen, wenn kein nach dem Tod entnommenes Organ zur Verfügung steht und Spender*in und Empfänger*in verwandt sind oder sich sehr nahestehen. Die Spende muss außerdem freiwillig und ohne finanzielle Gegenleistung erfolgen. Zudem muss eine unabhängige Aufklärung und Beratung stattfinden, um die Entscheidungsfreiheit der spendenden Person zu gewährleisten. Die Prüfung dieser Voraussetzungen wird durch eine sogenannte Lebendspendekommission, die aus medizinischem und psychologischem Fachpersonal sowie einer Person mit Befähigung zum Richteramt besteht, durchgeführt.9 Mehr zum Thema Lebendspende erfahren sie im Artikel „Voraussetzungen zur Lebendspende“ .

Maßnahmen zur Qualitätssicherung

Rolle der Transplantationsbeauftragten

Aufgaben und Zuständigkeiten

Neue legislative Initiativen und Diskussionen rund um die Organspende

Deutschland ist weit davon entfernt, dass der Bedarf an Organspenden durch die Anzahl an Spender*innen gedeckt wird. So warteten im Jahr 2024 insgesamt 14.548 Menschen auf ein lebensrettendes Organ (umfasst Herz, Lunge, Niere, Leber, Pankreas). Demgegenüber standen 3.701 transplantierte Organe, was den gravierenden Organmangel in Deutschland deutlich macht.11

Aufgrund der zu geringen Zahl der Organspender*innen wird derzeit eine Änderung des Gesetzes zur Organspende zu einer Widerspruchslösung diskutiert.12 Damit soll erreicht werden, dass sich alle Menschen zumindest einmal im Leben mit dem Thema Organspende auseinandersetzen und eine persönliche Entscheidung treffen. Dabei muss die Entscheidung nicht begründet werden. Das Gesundheitsministerium sowie Vertretungen der Ärzt*innenschaft unterstützen das Vorhaben, während Kritiker*innen rechtliche und ethische Bedenken äußern.13

Weitere Informationen und Ressourcen

Sie möchten detailliertes Wissen rund um den Transplantationstermin? In unseren Informationsbroschüren erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen:

Fazit

FAQ

Derzeit wird die Änderung des Organspendegesetzes hin zur Widerspruchslösung diskutiert. Ein konkreter Termin für die Entscheidung steht jedoch noch nicht fest.

Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). 2025. https://www.organspende-info.de/gesetzliche-grundlagen/gesetze-und-richtlinien/ (zuletzt abgerufen am 10.07.2025).

Bundesgesetzblatt. 2020. https://www.organspende-info.de/fileadmin/Organspende/01_Informieren/06_Gesetze_und_Richtlinien/03_Gesetze_und_Richtlinien/BZgA_Website_Organspende_Bundesgesetzblatt_2020_Gesetz_Staerkung_Entscheidungsbereitschaft.pdf (zuletzt abgerufen am 10.07.2025).

Justiz Bd. 1997. https://www.organspende-info.de/fileadmin/Organspende/01_Informieren/06_Gesetze_und_Richtlinien/03_Gesetze_und_Richtlinien/BZgA_Website_Organspende_Transplantationsgesetz_TPG.pdf (zuletzt abgerufen am 10.07.2025).

Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). 2025. https://www.organspende-info.de/gesetzliche-grundlagen/entscheidungsloesung/#:~:text=Am%2016.,zu%20spenden%2C%20regelm%C3%A4%C3%9Figer%20erfragt%20wird (zuletzt abgerufen am 10.07.2025).

Bundeszentrale für gesundheitliche Bildung. 2019. https://www.bpb.de/themen/medien-journalismus/netzdebatte/285361/organspenderegelungen-in-europa/ (zuletzt abgerufen am 16.07.2025).

Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). 2025. https://www.organspende-info.de/organspende/hirntod/hirntoddiagnostik/ (zuletzt abgerufen am 10.07.2025).

Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). 2025. https://www.organspende-info.de/organspende/voraussetzungen/ (zuletzt abgerufen am 10.07.2025).

BARMER. 2025. https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/medizin/organspende/informationen-fuer-angehoerige-1126160 (zuletzt abgerufen am 12.07.2025).

Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). 2025. https://www.organspende-info.de/lebendorganspende/ (zuletzt abgerufen am 12.07.2025).

Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). 2025. https://www.organspende-info.de/gesetzliche-grundlagen/kontrolle-und-transparenz/ (zuletzt abgerufen am 31.07.2025)

Deutsche Stiftung Organtransplantation. 2024. https://dso.de/SiteCollectionDocuments/DSO-Jahresbericht%202024.pdf (zuletzt abgerufen am 16.07.2025).

Deutscher Bundestag. 2024. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2024/kw49-de-transplantationsgesetz-1032682 (zuletzt abgerufen am 11.07.2025).

Die Zeit. 2023. https://www.zeit.de/gesundheit/2023-11/organspenden-widerspruchsloesung-bundeslaender-initiative-transplantationen?utm_source=chatgpt.com (zuletzt abgerufen am 12.07.2025).

Weitere Empfehlungen aus dieser Kategorie

Alle Arten der Transplantation im Überblick – Gewebe- und Organtransplantationen

Wenn ein lebensnotwendiges Organ nicht mehr funktioniert und alle Wiederherstellungsmaßnahmen ausgeschöpft sind, bietet eine Transplantation eine gute Chance, die Lebenserwartung und -qualität zu erhöhen.

Verhaltensregeln vor und nach Transplantation

Die Vorbereitung auf eine Transplantation beginnt lange vor dem operativen Eingriff. Sie umfasst einerseits medizinische Untersuchungen, die sicherstellen, dass der oder die Empfänger*in für…

Lebendspende Voraussetzungen

Eine Lebendspende ist in Deutschland nur in Form einer Nierenspende und einer Teilspende der Leber möglich, auch wenn andere Organe, wie etwa ein Teil…

Gründe für eine Transplantation

Grund für Organtransplantationen ist der fortgeschrittene und chronische Funktionsverlust eines Organs. Dieser Funktionsverlust ist Folge von Organschäden verschiedener Ursachen.

Hoffnung auf ein Organ – Wie funktionieren Wartelisten?

Die Anzahl der benötigten Organe in Deutschland übersteigt deutlich die Menge an Organspender*innen. Damit die lebensrettenden Organe auch bei den passenden Empfänger*innen ankommen, werden…

Organtransplantation: Alles Wichtige im Überblick

Wenn ein lebensnotwendiges Organ nicht mehr funktioniert und alle Wiederherstellungsmaßnahmen ausgeschöpft sind, bietet eine Transplantation eine gute Chance, die Lebenserwartung und -qualität zu erhöhen.

Niereninsuffizienz: von den Ursachen bis zu möglichen Therapien

Unsere Nieren sind für die Produktion des Urins verantwortlich und entfernen dabei Giftstoffe und Stoffwechselprodukte aus dem Blut. Zudem regulieren sie den Salz- und…

Das passende Spenderorgan ist gefunden: Von der Organspende zur Transplantation

Die sorgfältige Auswahl von Spenderorganen ist ein zentraler Aspekt der Transplantations&syh;medizin. Je besser die Gewebemerkmale von Spender und Empfänger übereinstimmen, desto höher ist die…